"鄭和" 修訂間的差異

出自 大馬華人維基館

| 行 6: | 行 6: | ||

1405年(明永樂三年)至1433年(明宣德八年)期間,鄭和奉命率領船隊,開啟了前後共七次的遠洋航程,持續長達二十八年,訪問了西太平洋和印度洋沿岸三十多個國家和地區,史稱「鄭和下西洋」,總航程達七萬多海里,相當於繞地球三圈多。 | 1405年(明永樂三年)至1433年(明宣德八年)期間,鄭和奉命率領船隊,開啟了前後共七次的遠洋航程,持續長達二十八年,訪問了西太平洋和印度洋沿岸三十多個國家和地區,史稱「鄭和下西洋」,總航程達七萬多海里,相當於繞地球三圈多。 | ||

| + | |||

| + | ==鄭和下西洋== | ||

| + | 明朝初期,明太祖朱元璋實行海禁政策,嚴禁人民對外通商貿易,以解決倭寇問題。[[明成祖]]朱棣登基後,為展示明朝實力,便遣使出海訪問各國,恢復朝貢制度。從1405年(永樂三年)至1433年(宜徳八年)期間,[[鄭和]]受命率領船隊進行了七次遠航,範圍跨越東南亞、印度次大陸、阿拉伯半島及東非各地,為當時世界上最大規模的航海行動。鄭和七下西洋總航程超過7萬海里,長度相當於環繞地球三周有餘。 | ||

<gallery> | <gallery> | ||

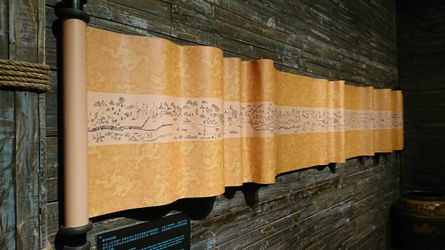

| − | 檔案:製造寶船.jpg | + | 檔案:製造寶船.jpg|製造寶船 |

| − | 檔案:馬來西亞華人博物館01.jpg | + | 檔案:馬來西亞華人博物館01.jpg|鄭和下西洋帶來繁榮 |

| − | 檔案:拜里米蘇拉到中國朝貢.jpg | + | 檔案:拜里米蘇拉到中國朝貢.jpg|馬六甲國王到中國朝貢 |

</gallery> | </gallery> | ||

於 2021年8月27日 (五) 00:31 的修訂

簡介

鄭和(1371年-1433年),中國雲南昆陽回族人,明朝航海家、外交家及宦官。原姓馬,名文彬,字和,故稱馬和;小名三寶,又作三保;阿拉伯名字是哈兒只.馬哈茂德.贍思丁(Hajji Mahmud Shamsuddin),馬姓是阿拉伯語「馬哈茂德」(穆罕默德)的漢化寫法。

鄭和原為雲南的王公貴族後代(有一說是元朝咸陽王賽典赤·贍思丁之六世孫[1]),幼年家境優渥,常聽父祖輩講述坐大船看各國風土民情、奇珍異獸之事。十歲時,明軍攻打雲南,其父馬哈只遇害,鄭和被明軍掠走,後受宮刑成為宦官,被派往服侍當時的燕王朱棣。在靖難之役中,鄭和於鄭村壩立下了戰功,明成祖乃賜姓鄭,史稱鄭和,並升任內官監太監,官至正四品。

1405年(明永樂三年)至1433年(明宣德八年)期間,鄭和奉命率領船隊,開啟了前後共七次的遠洋航程,持續長達二十八年,訪問了西太平洋和印度洋沿岸三十多個國家和地區,史稱「鄭和下西洋」,總航程達七萬多海里,相當於繞地球三圈多。

鄭和下西洋

明朝初期,明太祖朱元璋實行海禁政策,嚴禁人民對外通商貿易,以解決倭寇問題。明成祖朱棣登基後,為展示明朝實力,便遣使出海訪問各國,恢復朝貢制度。從1405年(永樂三年)至1433年(宜徳八年)期間,鄭和受命率領船隊進行了七次遠航,範圍跨越東南亞、印度次大陸、阿拉伯半島及東非各地,為當時世界上最大規模的航海行動。鄭和七下西洋總航程超過7萬海里,長度相當於環繞地球三周有餘。

影片

- 影片描述:1405-鄭和下西洋 (一)

- 影片來源:YouTube網站

- 影片描述:1405-鄭和下西洋 (二)

- 影片來源:YouTube網站