孫中山

出自 大馬華人維基館

簡介

- 影片描述:孫中山 (1866-1925) - 纪录片

- 影片來源:YouTube網站

孫中山(1866年11月12日-1925年3月12日),乳名帝象,讀書時取名文,成親時取字德明,後化名中山樵,廣東香山(今廣東中山)人,中國政治家,為中華民國政府「國父」。

經歷

- 1876年,孫入村塾讀書,課餘時參加農業勞動。

- 1879年,孫隨母親楊氏坐船到澳門坐英輪「格蘭諾去」號(S. S. Grannoch)至檀香山(今美國夏威夷),此後孫中山開始學習英文、開始認識基督教、聖歌,以及閱讀《聖經》。

- 1883年,孫從夏威夷回到中國,並開始宣傳社會變革,指責清政府腐敗。

- 1884年,孫至香港讀書,課程以英語為主、中文為輔,同年,受香港工人反法鬥爭鼓舞,孫深感中國人民「已經有相當覺悟」。

- 1885年,清政府在中法戰爭中失敗,孫中山更希望變革現實。

- 1890年,孫中山自稱「革命言論之時代」。主張仿效西方社會改革,建議禁菸及改良農業和教育等。

- 1894年,孫在檀香山,在華僑中宣傳改革,並成立興中會。

- 1895年,興中會發動乙未廣州起義,採用陸皓東設計之青天白日旗為軍旗。此次起義因洩密而宣告失敗,孫轉而逃往日本,並在橫濱建立興中會分會。

- 1905年,在日本東京組成中國同盟會,孫中山擔任總理,確定「驅除韃虜,恢復中華,建立民國,平均地權」,並提出三民主義學說。同盟會先後發動九次起義,直到武昌起義成功。

- 1906年,孫在東京舉行《民報》周年慶祝大會,闡述三民主義思想,主張制定「五權分立」憲法。

- 1911年,被十七省代表在南京推選為中華民國臨時大總統。

- 1912年,在南京宣布就職,建立中華民國臨時政府。

- 1919年,將中華革命黨改為中國國民黨。在蘇聯的幫助下,籌備北伐戰爭。

- 1924年,受段祺瑞之邀,北上和談,後不幸病逝。

家庭

父親孫達成(1813年9月26日-1888年3月23日)。

母親楊氏(1828年-1910年)。

長兄孫德彰(1854年-1915年)。

二姊孫金星(1857年-1860年)。

三兄孫德佑(1860年-1866年)。

四姊孫妙茜(1863年-1955年)。

妹孫秋綺(1871年9月3日—1912年4月18日)。

興中會

為第一個現代革命團體。

主張「富強之大經,治國之大本」在於「人能盡其才,地能盡其利,物能盡其用,貨能暢其流」。

提出「振興中華」口號和「驅除韃虜,恢復中國,創立合眾政府」 1895年改為「驅逐韃虜,恢復中華,創立合眾政府」。

從1894年11月24日至1895年9月2日,先後共有112人加入興中會。

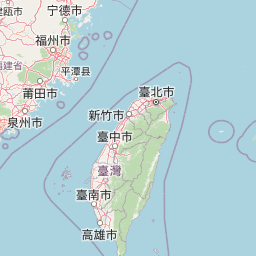

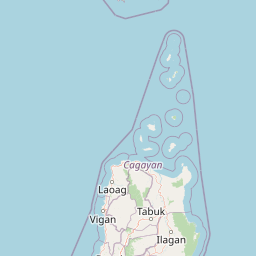

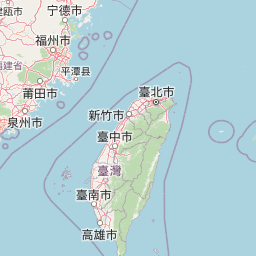

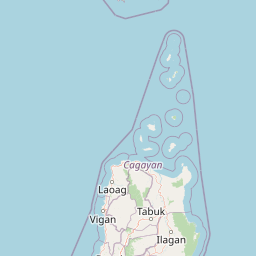

孫中山故居紀念館

讀取地圖中...

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

相關頁面

胡子春 武昌起義成功後,提供鉅資幫助孫中山改革。